Schon die Überschrift wirkt paradox und löst bei vielen Tier- und Naturschützern Unbehagen aus: Darf — oder soll — man gezielt Tiere einer Art töten, um andere Arten zu retten? Auf den ersten Blick erscheint das widersprüchlich, ja grotesk. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, wie weit diese Frage über eine einfache „Ja oder Nein“-Entscheidung hinausgeht.

Invasive Arten und ihre Opfer

Ein klassisches Fallbeispiel sind invasive Arten, die heimische Populationen bedrohen. In Deutschland etwa hat sich der aus Nordamerika eingeschleppte Waschbär als geschickter Nesträuber etabliert. Er dezimiert die Bestände vieler Vogelarten — bis hin zu großen Greifvögeln und Störchen.

In Schottland wiederum mussten amerikanische Grauhörnchen abgeschossen werden, damit das heimische rote Eichhörnchen (angeblich) überleben kann. Die Grauhörnchen, ursprünglich im 19. Jahrhundert aus Amerika eingeführt, verdrängen ihre roten Artgenossen durch Nahrungskonkurrenz und eingeschleppte Krankheiten. Der gezielte Eingriff mag brutal wirken — er soll jedoch dem Erhalt einer bedrohten heimischen Art dienen. Eine andere Möglichkeit, so die Behauptung schottischer Naturschützer, gebe es nicht.

Vom Mythos der „unberührten“ Natur

Viele Menschen gehen irrtümlich davon aus, die mitteleuropäische Natur sei weitgehend naturbelassen und könne sich ohne menschliche Eingriffe selbst regulieren. Entsprechend werden gezielte Tötungsmaßnahmen häufig scharf verurteilt. Tatsächlich sind jedoch nahezu alle Landschaften seit Jahrhunderten vom Menschen geprägt: Wälder wurden kahlgeschlagen oder mit Koniferen aufgeforstet, Flüsse begradigt, Moore und Sümpfe trockengelegt.

Solche Eingriffe haben das Artenspektrum tiefgreifend verändert und zugleich neue Lebensräume für invasive Tiere geschaffen. Zudem kann der Status einer Art trügerisch sein: Populationen können bereits stark geschrumpft sein, lange bevor sie offiziell auf den „Roten Listen“ als gefährdet geführt werden.

Missverständnisse über den Zustand und die Selbstregulationsfähigkeit der Natur prägen unser oft naives Bild vom ökologischen Gleichgewicht. Sie erschweren das Verständnis dafür, warum gezielte Eingriffe unter bestimmten Umständen notwendig sein können — etwa wenn Prädatoren seltene Arten bedrohen.

Wenn Prädatoren zur Bedrohung werden: Ein Beispiel aus Nordamerika

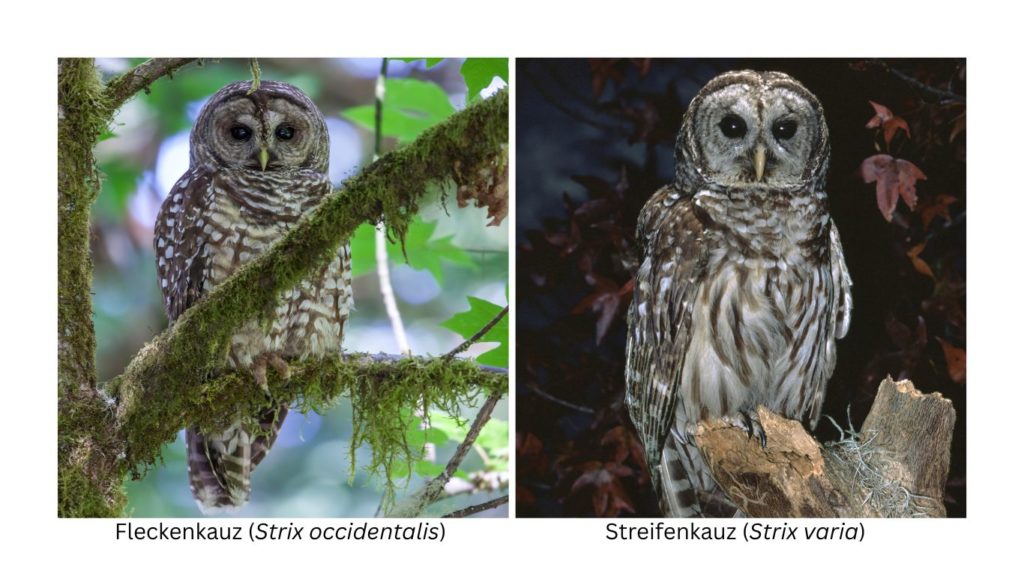

Ein eindrückliches Beispiel aus den USA zeigt, wie heikel solche Entscheidungen sein können: Der Fleckenkauz (Strix occidentalis) ist äußerst selten, stark gefährdet und auf alte, naturnahe Wälder angewiesen. Der Streifenkauz (Strix varia) hingegen — eine häufige, durchsetzungsstärkere Art — jagt den Fleckenkauz und verdrängt ihn aus seinen Lebensräumen.

US-Naturschutzbehörden planen daher, fast eine halbe Million Streifenkäuze zu töten, um dem bedrohten Fleckenkauz das Überleben zu sichern. Diese gezielten Tötungen spalten Tier-, Natur- und Vogelschützer in den Vereinigten Staaten und führen zu heftigen Auseinandersetzungen und Protesten.

Ökosysteme unter Stress: Dürre und Überpopulation

In Namibia zeigt sich eine andere Dimension dieser Problematik: Während extremer Dürreperioden müssen Büffel, Zebras und Elefanten gezielt reduziert werden, um die Vegetation — und damit das gesamte Ökosystem — zu stabilisieren.

Auch wenn dies Tötungen einzelner Tiere einschließt, dient es langfristig dem Schutz der Lebensräume und der biologischen Vielfalt. Zugleich fließen Fleisch und Einnahmen aus der Jagd in lokale Gemeinden — ein Versuch, Jagd und Naturschutz mit sozialer Verantwortung zu verbinden. Doch auch hier führten die Maßnahmen erwartungsgemäß zu großer internationaler Empörung.

Ethische Gratwanderung

Die Kernfrage bleibt: Dürfen Menschen sich anmaßen, Tiere einer Art zu töten, um das Überleben einer anderen zu sichern? Wissenschaftliche Modelle können zwar helfen, Szenarien zu entwerfen — doch Eingriffe in Ökosysteme sind komplex, dynamisch und nicht in allen Folgen berechenbar.

Die Konsequenzen menschlicher Eingriffe werden oft erst Jahre später sichtbar und können unbeabsichtigte Kettenreaktionen auslösen. Hier ist neben viel Fachverstand vor allem Verantwortungsethik gefragt: Eingriffe dürfen niemals leichtfertig, aus politischem Kalkül oder wirtschaftlichem Interesse erfolgen, sondern nur nach gewissenhafter Abwägung von Nutzen, Schaden und langfristigen Konsequenzen.

Arten- und Naturschutz sind keine ideologisch-politische Spielwiese, sondern ein moralisches Spannungsfeld zwischen Fachwissen, Pragmatismus und ethischer Verantwortung.

Chancen, Grenzen und Alternativen

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Gezielte Tötungen einzelner Individuen können — wenn überhaupt — nur kurzfristig helfen, seltene Arten zu schützen. Sie dürfen niemals als alleinige oder bevorzugte Lösung betrachtet werden.

Wichtiger sind Alternativen:

- Fortpflanzungskontrolle,

- konsequenter Schutz großer zusammenhängender Lebensräume,

- Habitatgestaltung,

- wirksame Prävention gegen invasive Arten.

Entscheidend ist zudem Transparenz. Entnahmen oder Tötungen müssen im Vorfeld gut geplant, sachlich abgewogen und wissenschaftlich begleitet werden. Nur so kann Verständnis für die schwierigen Entscheidungen entstehen, die hinter diesen scheinbar paradoxen Maßnahmen stehen.

Ein Aufruf

Naturschutz ist selten bequem und konfliktfrei. Der Mensch hat seine Umwelt seit Jahrhunderten zum Nachteil vieler Arten tiefgreifend verändert. Wer Natur in einem Industrieland schützen will, muss Verantwortung übernehmen — und auch unbequeme Entscheidungen treffen können.